为何梅花能在诗词中永葆青春?

时间:

推荐文章

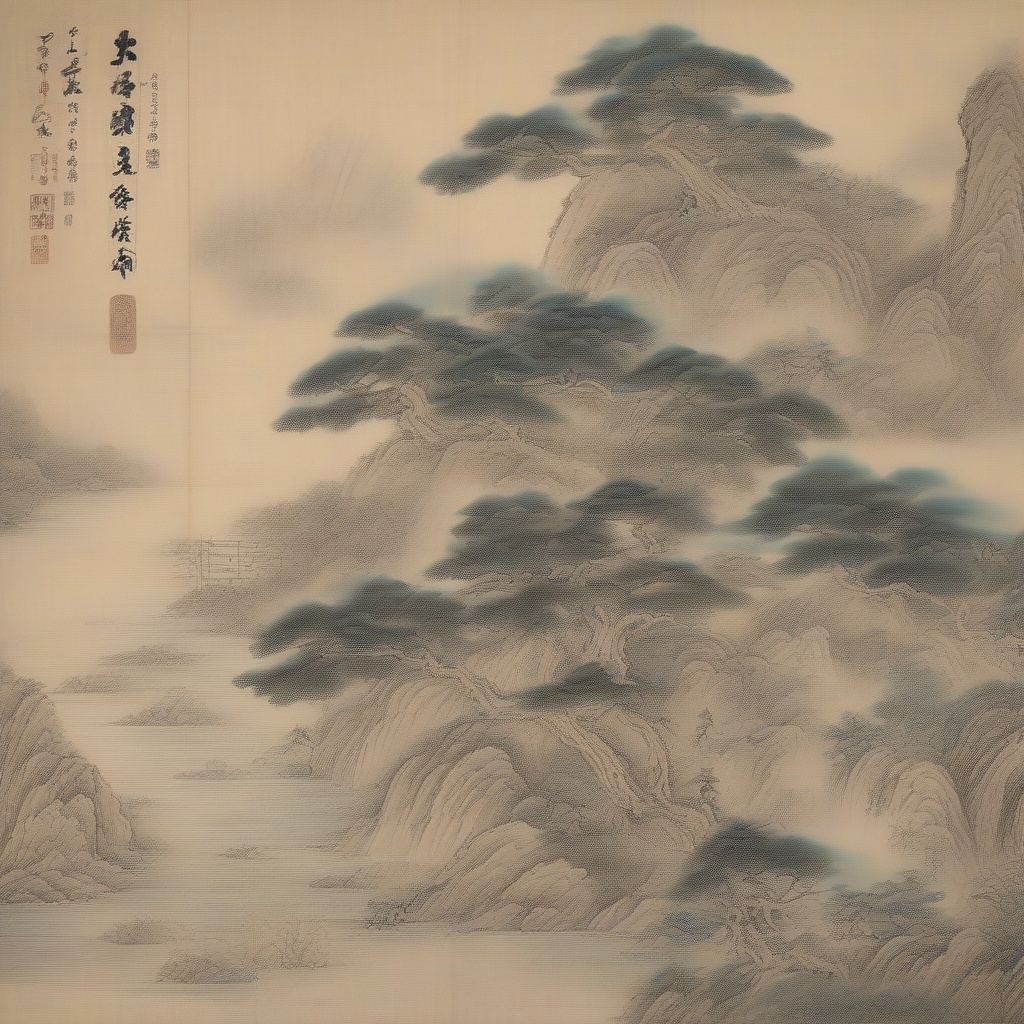

凌寒独放的诗意符号 🌸

梅花,这一抹寒冬中的嫣红,穿越千年仍在中国诗词中熠熠生辉。它不仅是植物,更是文人墨客笔下的精神图腾。从王安石"墙角数枝梅"到陆游"零落成泥碾作尘",梅花始终承载着中国人特有的审美哲学。

三重文化基因的叠加

1️⃣ 时序叛逆者:在百花凋零时绽放,打破"春生冬藏"的自然规律

2️⃣ 君子人格化:以"暗香疏影"诠释含蓄之美,与竹、松并称"岁寒三友"

3️⃣ 逆境隐喻体:苏轼"尚余孤瘦雪霜姿"道出文人面对挫折的风骨

诗词传播的乘法效应 📜

唐宋时期,咏梅诗占比高达17.8%(《全唐诗》统计)。文人通过"唱和"形式不断强化意象:林逋"梅妻鹤子"的典故,让梅花成为隐逸象征;李清照"此花不与群花比",则赋予女性视角的新解读。

现代语境的生命力

当代短视频平台上,#梅花诗词#话题播放量超3亿次。故宫文创推出的"梅花三弄"系列,将古典意象转化为年轻人喜爱的符号。这种跨越时空的共鸣,正是文化DNA的生动延续。

终极答案:集体记忆的容器 🏮

梅花永不凋零的秘诀,在于它早已超越植物本身,成为民族精神的存储卡。每个中国人看到梅花时,唤醒的不只是视觉美感,更是千年文脉的集体无意识。正如王冕所言:"不要人夸好颜色,只留清气满乾坤"。